El texto que a continuación transcribimos, pertenece al Capítulo XV de la obra Genio y figura de José Hernández (Eudeba, 1973), de Roque Raúl Aragón y Jorge Calvetti. Hace un análisis acerca de la verdadera posición de José Hernández respecto de la de su creación, el Martín Fierro, a quienes colocan en diferentes planos solamente unificados por la creación inconsciente de aquél, según lo anunciara don Leopoldo Lugones. Esgrimen los autores cómo el mundo de Martín Fierro pertenece al país arcaico y medieval, opuesto a ese otro que, carente de realismo, de cambio constante y proclive al modernismo renacentista, barroco e iluminista, intentaron e intentan imponer quienes vencieron a Rosas y a los gobernantes provinciales que le sirvieron. Ubican en un mismo plano a Sarmiento y a Perón al concebir, en sus discursivas, el ideal de una “nueva Argentina” que desechara los antecedentes, el pasado. Transcripción gentileza Gabriel O. Turone.

Genio y figura de José Hernández. Memoria y Balance. (1973)

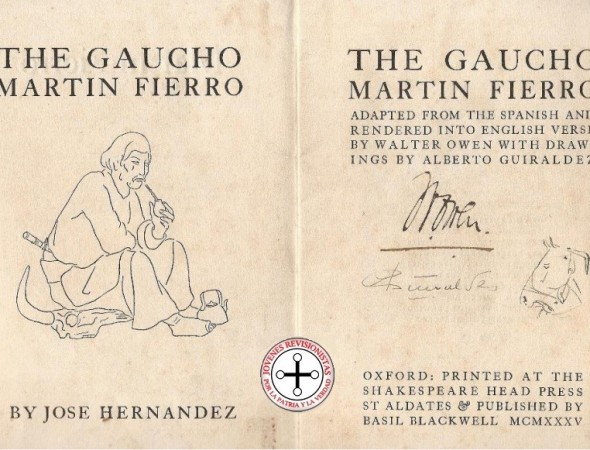

Hemos narrado la vida de José Hernández, señalando su trayectoria de ida y de vuelta y dejando de lado peripecias que van a perderse en los rumbos abandonados. No nos propusimos discutirlo y menos hacer su panegírico. Quisimos exponer el trasfondo histórico, personal, del Martín Fierro. Y ahora que nos volvemos sobre el itinerario concluido, encontramos una gran incongruencia entre el poema y su contexto humano. Hernández fue un pensador mediocre, un prosista descuidado, un orador sin relieve. Y el Martín Fierro, es uno de los grandes poemas de los tiempos modernos, el que mejor asume la representación de un pueblo. Aunque la circunstancia en que se apoya sea casi una anécdota, aunque decline la enseñanza que lleva implícita, es eso: una palabra en la que todo un pueblo reconoce su propia voz. Esta desproporción entre el autor y su obra es un problema para los críticos. Famosa es la explicación de Lugones: “en ninguna obra es más perceptible el fenómeno de la creación inconsciente”. José María Salaverría piensa que “Hernández no supo lo que hacía. Su personaje se le escapó de la pluma, se le agrandó desmesuradamente y él, el propio autor, acabó por morirse sin terminar de comprender lo que había escrito”. Borges resume la paradoja: “libro que ni los contemporáneos ni Hernández penetraron del todo”. Por el otro lado, se procura magnificar la figura de Hernández para ponerla a la altura del poema, como lo hacen Leumann, Amaro Villanueva, Fermín Chávez, pero sin éxito. No hay una sola página en la obra de Hernández que esté a la altura del poema. Ni siquiera un acto en su vida. Es más, sus tentativas de parodiar al poema fueron un fracaso. Como imitador de sí mismo ha sido superado por sus propios admiradores (Jauretche, Etchebarne, Lastra, Atahualpa Yupanqui). Si Hernández no hubiera escrito el Martín Fierro, hoy apenas los historiadores lo mencionarían, de paso hacia otros temas; sería menos conocido que su hermano Rafael, en quien nos hemos interesado a causa de él. Pero escribió el Martín Fierro. Y si lo hizo fue porque lo llevaba adentro. Toda gran obra de arte dice más que lo que se propuso decir su autor y se presta a que las diferentes interpretaciones la vayan enriqueciendo. Ésa es la gracia del artista. Nada vale achacarle que no razone bien sobre su obra si ésta es suya y no de la casualidad; la ha creado. “Creación inconsciente”, dice Lugones, trasladando el origen del poema a una zona del alma de Hernández a la que no llegaban sus ideas, donde sólo la intuición interpreta la experiencia del mundo exterior. Esto confirma al poeta y creemos que ésa fue la intención de la frase. Hernández ha interpretado un país que no podía definir, ha sabido posponer sus propias convicciones –acertadas o no, pero limitadas y superficiales- para que se produzca en él un reflejo en el cual un pueblo se reconoce. Todos los argentinos tenemos algo de Martín Fierro. No porque nos solidaricemos con su protesta o nos parezca digno de imitación, sino porque en él, de una manera simple e irradiante, está la Argentina misma, esa Argentina que tampoco nosotros sabríamos definir, pero reconocemos como un llamado interior, como la atracción de un vacío que reclama nuestras obras; una Argentina latente, que no vemos, pero sin la cual la que vemos no sería nada.

Nuestro país se formó en el momento en que España, tardíamente, pasaba de la Edad Media a la Moderna. Una vieja tradición se truncaba. Las nuevas perspectivas que el hombre hallaba a su alrededor lo tentaban con empresas dirigidas hacia el mundo, que dejaba de ser su residencia para convertirse en un objeto de investigación y de técnica, de poder. Emergía el hombre creador, cada vez más autónomo, más afianzado en sí mismo, más interesante para su propia observación. Y surgía la idea de progreso como búsqueda de una plenitud que habría de hallarse en una naturaleza cuyos límites se desplegaban hacia el infinito; progreso que no implica mejora, sino cambio; no acrecentamiento, sino acumulación. La autoridad, también autónoma, se transformaba en coerción. La Revelación, que había sido el fundamento de todo el saber, pasaba a ser un mito prescindible. “La Edad Media –dice Romano Guardini- había contemplado al hombre desde un doble punto de vista: por una parte, era criatura de Dios, estaba inmediatamente ordenado a Él y tenía un destino eterno”. Al desligarse el hombre de Dios, “ya no constituye el centro de la creación, sino que es una parte más del mundo”. La historia empieza a girar sobre otro gozne. La mutación en su ley; no el perfeccionamiento, que sólo es posible en la tradición.

El historiador José María Rosa, para indagar nuestros orígenes, se remonta a la Reconquista española, cuando el país estaba en armas y la ciudadanía era un atributo de la milicia, que elegía a su propio jefe o caudillo. Terminada la guerra, las milicias resultaron superfluas y la Corona les impuso los jefes y se constituyó en nueva instancia de apelación judicial. Eran las formas del Estado moderno. Pero la misma Corona no pudo establecer esas formas en la administración americana, ya que las necesidades de la Conquista determinaron de nuevo la preponderancia de la organización militar y debió tolerar una recaída en las formas medievales. La milicia se hace propietaria y la propiedad de la tierra lleva anejo el derecho de ciudadanía y el deber de defenderla con las armas. A esto hay que agregar que el común de los pobladores venidos a América era gente rústica, compenetrada de la mentalidad antigua y ajena a los cambios que se estaban produciendo en las altas esferas de la política, como lo demuestran los usos, creencias, tradiciones populares que se conservan en el continente mientras en la Península van abandonándose. Una disposición interior, por lo tanto, acompañaba el retroceso que imponían las circunstancias exteriores.

Otro historiador, Ernesto Palacio, traza un cuadro de la misma situación lleno de colores renacentistas. Nacía el Imperio arrasando las formas antiguas, se desataban nuevas energías, la política se convertía en una obra de arte, producto de la imaginación, la cual, a su vez, era excitada por los descubrimientos, la circunvalación del planeta, los fulgores estelares de Leonardo y Miguel Ángel, Rafael y Erasmo, Maquiavelo y Tomás Moro.

Aunque resulten contradictorias, ambas descripciones son verdaderas, pues se refieren a aspectos diferentes. Uno es el popular, anónimo, en el que están depositadas las tradiciones domésticas, el de las órdenes pretridentinas; otro es el oficial, exterior, moderno, barroco, que emana desde al metrópoli y se expresa en la apologética contrarreformista de la Compañía de Jesús. Son dos mundos separados, hasta opuestos, pero que coexisten. Así fue cómo se formaron simultáneamente dos países yuxtapuestos o, mejor dicho, cómo la Nación fue desde el comienzo una hipóstasis de elementos heterogéneos cuyo antagonismo se prolonga sin solución a lo largo de toda su historia. Uno es arcaico y permanece, se transmite en la familia, comunica un estilo a las costumbres populares. El otro es moderno y se transforma continuamente, estimulado por las influencias del exterior, declina la vida pública y suscita mitos que no obtienen el consentimiento popular y deben ser reemplazados. Sarmiento lo advierte con claridad: “En la República Argentina se ven a un tiempo dos civilizaciones distintas en un mismo suelo; una naciente, que sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza está remedando los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media; otra que, sin cuidarse lo que tiene a sus pies, intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos”. (Lo curioso es que mientras él, un aldeano autodidacta, escribía estas líneas en Santiago de Chile, allá en Londres el naturalista Carlos Darwin, uno de los máximos representantes de la civilización europea que él admiraba, estaba escribiendo: “Los gauchos o campesinos son muy superiores a los habitantes de las ciudades.”) Cuando Alberdi discute las teorías de Sarmiento, observa: “La idea de dos civilizaciones intempestivas en presencia tiene mucho de cierto, pero el autor se equivoca en la localización que hace de ellas, fijando una en las ciudades y otra en las campañas”. “La colonia, es decir, la Edad Media de la Europea, estaba en los campos y estaba en las ciudades”. Los partidos –en estos coinciden ambos autores- son la expresión en el terreno político de esas dos culturas adyacentes; son los dos bandos que deben destruirse el uno al otro, entre los cuales no quiso ponerse San Martín, con clara conciencia de que la renuncia a la opción significaba el exilio. Pero por lo mismo que representan una cultura, aspiran a constituirse en el todo de la Nación, no son propiamente partidos, ni admiten que lo sea el rival, a quien consideran extraño a la patria. En su interior caben los partidos. Hipólito Yrigoyen definirá al suyo como “la unión civil de los argentinos por encima de las facciones que se disputan el poder”. Y en nuestros días el primer magistrado se empeña por establecer un orden sobre una coincidencia mínima de partidos y califica a quienes se oponen a esta iniciativa de “enemigos del país”. No se le ocurre una expresión más moderada, porque no cuenta con un país preexistente del cual él mismo sea una parte. De este modo, el proceso político en nuestra historia no avanza por el aporte alternativo de los partidos sino por una serie de destrucciones. Con lenguaje de Nimio de Anquín, podríamos decir que la dialéctica es sustituida por el dilema. Mientras una fuerza actúa como “restauradora” o “reparadora”, la otra se atribuye una misión fundadora y se propone una creación ex nihilo para la que el pasado se convierte en prehistoria. Primero Sarmiento y después Perón hablaron de la “nueva Argentina”, un país que surgía de la ruptura radical con todo antecedentes. Rosas y los gobernantes del interior representaron la tentativa de dar forma en el Estado al país arcaico. Opusieron el criterio medieval del pacto al moderno de constitución. En cierta medida, sobrevivieron a la derrota; en la medida en que la constitución escrita reconoció la constitución real, formada por un sistema de pactos, y en que los hombres de su clase dirigente fueron requeridos por el enemigo revolucionario cuando se dispuso a gobernar. Urquiza atrajo a los vencidos por la esperanza y a los unitarios por el rencor. Éstos se avinieron a admitir los vituperios para el régimen en el que habían participado, y después a echar leña al fuego por su cuenta, cuando empezaban a ser prescindibles y sus antecedentes eran un flanco descubierto en la lucha por las posiciones. Haber sido rosista –o serlo todavía- era un motivo para abominar públicamente de Rosas. La Constitución, el orden jurídico que liquidara las disputas partidarias, les pareció el Jordán en cuyas aguas dejarían el pasado. Pero era un efugio personal, que los obligaba a promiscuar. Ya no fueron lo que creían ni lo que decían ni lo que parecían. Ya no pudieron interpretar al país. No pudieron más que administrar, en un tímido regateo consigo mismos y con los demás. La fatalidad de nuestra historia les cerró el camino y fueron a perderse en la sombra de los vencedores, que no les agradecieron los servicios ni les perdonaron los ataques.

Aquí nos encontramos con José Hernández, en el punto crucial de los dos mundos, perteneciendo a uno y residiendo en el otro. Su juventud estaba llena de campo. El campo le había entrado por los poros y por ese portillo del alma que es la admiración. Había participado de las faenas agrestes, recias y alegres, proclives a la hazaña, donde el cuerpo y el espíritu hallan expansión. Había convivido con los hombres de hablar sentencioso, de maneras finas y casi rituales, piadosos y valientes, serenos en el peligro, duros en la adversidad. Había encontrado allí la faz de esa patria que le agitaba las venas. Y cuando ese orden se conmovió, salió a defenderlo como una abeja que siente amenazado el panal. El torrente de la guerra se lo llevó y lo arrojó lejos, donde no hubiera pensado. Se apeó del caballo. Tuvo que amoldarse a la nueva situación y echar mano a los recursos que se le ofrecían para ganarse la vida y para servir a su causa. Pero ya no podía ser el que había sido. No era serio. Le fue forzoso cambiar lo lindo por lo serio y trasladar sus conceptos a otro lenguaje. Una nueva escala de valores tenía ante sí, que le requería un aprendizaje especial. “A mi lápiz de taquígrafo debo mis estudios constitucionales”, decía más tarde, cuando ya el taquígrafo se había sentado en una banca. Su inteligencia se enajenó tras esa oratoria campanuda de los constituyentes iluministas y tras las exigencias de un periodismo polémico en el que debía defender posiciones que sólo a medias compartía y que estaban en la superficie donde los hombres disputan el dominio. Ahora se suele contraponer la figura de Hernández a la de Sarmiento, pero, sacando las acusaciones personales, nada hay en el pensamiento de Hernández que niegue a fondo el de su rival. Sarmiento pensó el país. Hernández sólo pensaba en Sarmiento. Es cierto que está el Martín Fierro. Pero el Martín Fierro no pertenece a las categorías intelectuales de Hernández. Lo que Hernández pensaba o parecía pensar no puede ponerse en sextinas. Él llevaba su personaje adentro, ciertamente; era una vivencia, algo que se conoce y no se puede explicar. Tuvo que proferirlo en el trance en que su ser más íntimo pugnaba por comunicarse. Claro que hay deliberación en el poema. Pero sólo llega a los aspectos secundarios. El de las levas, por ejemplo, o el del discrecionalismo en los fortines, o el del fraude electoral. Pero nadie puede decir que con tres o cuatro medidas administrativas Martín Fierro quedaría sin razón de ser. Lo que Martín Fierro significa es justamente lo que está más allá de la intención de su autor. Y éste es el milagro de la creación inconsciente.

Hemos llamado a José Hernández para que se ponga en primer plano y nos deje ver su vida. Vimos cómo pertenecía a la Argentina castiza e, igual que muchos, se extravió en la confusión de las alternancias falaces. Vimos sus fatigas, sus caídas, sus desencantos. Se hallaba incómodo bajo la luz del análisis. Quería volverse junto a los hombres de su tiempo, con quienes había colaborado y combatido. No tenía una posición propia que exponer. Sus aciertos y errores estaban englobados con los de los demás. Y cuando le preguntamos, en nombre de la historia, qué había hecho de los talentos recibidos, surgió Martín Fierro y habló por él.

Por Roque Raúl Aragón y Jorge Calvetti